貞観十五年(八七三年)四月、小野小町は従五位下内匠頭、大江惟章に言い寄られた。大江惟章は在原業平の縁者であり、背が高いことから、小町は惟章と付き合った。蓮恵から、どうせ遊びだから、惟章と付き合うのは止めておけと言われたが、少しでも楽な暮らしがしたいと思い、惟章の妻になる約束をした。当代随一といわれたことのある美女を妻に出来るとあって、惟章は喜んで小町を妻にした。しかし片輪者の小町と惟章の仲がうまく行く筈が無かった。どうも、する事なす事がしっくりしなかった。そこで、従兄、大江玉淵に相談すると、玉淵はこう言った。

「矢張り世間の噂は本当であったか。彼女は不吉な女だ。直ぐに別れた方が良い。お前の身の為だ」

「それは、どういうことでしょう」

「小町は妖艶な魔性の女だ。その為、何人もの男が、人生を狂わされた。何人もの男が死んでいる。陰門は、誰かに恨まれ、収縮出来ないようにされたのであろう」

惟章は玉淵から話を聞いて、恐ろしくなった。惟章は一旦、妻にした小町を捨てて、その数ヶ月後、藤原朝行のもとに走り、その娘婿となった。小町は自分を捨てた惟章を恨んだ。

吾のみや 世を鶯と 鳴きわびむ

人の心の 花と散りなば

それに対し、惟章が返歌を寄越した。

程ふれば 春も終わりぬ 鶯の

心知らるる 小野の山里

小町は自分を捨てる程、藤原朝行の娘は良い女なのかと想像した。そして、見たことも無い娘に嫉妬した。多分、惟章と親しい藤原敏行の紹介で、その娘と知り合ったのだろうと、小町は被害妄想を膨らませて行った。

〇

秋になって小野小町は大江惟章に歌を送った。それは『古今和歌集』恋五にあるこんな歌だった。

〈実もなき苗の穂に文さして人のもとにやるに〉

秋風に あふたのみこそ 悲しけれ

わが身 空しく なりぬと思へば

それは惟章が小町に厭きて、小野の里からいなくなって、身寄りが無くなってしまったことを嘆く歌であった。惟章はこの歌に、もう一度、戻って来て欲しいという小町の気持ちを感じ取った。間もなく三十歳になろうかとする小町の弱気になった心情は良く分かる。だが惟章は冷たかった。

秋風に 紅葉染め散る さだめなれ

やさしき方を 思い忘れよ

小町は、その返歌を読んで、文を持っている手の指先が怒りに震えた。自分の事をあんなに美しい、素晴らしい、恋しいと言っていたのに、何という心変わりか。こんなことで自分の人生が終わってしまうのかと思うと、小町はこみ上げる涙を抑えきることが出来なかった。

〇

貞観十六年(八七四年)になると、故太政大臣、藤原良房の養子、右大臣、藤原基経が政界の実権を握った。基経は風流だが政治的才能の無い左大臣、源融を差し置いて朝政をつかさどった。忠仁公の後を継ぐ藤原の優れ者として、彼は活躍した。また菅原道真も従五位下に叙せられ、文人出身の官吏としては早い出世となり、民部少輔に任じられた。道真は寸暇を惜しまず職務に情熱を燃やした。そんな道真であるが、時折、小町の所に立ち寄ってくれた。彼は一昨年、七月に出家した惟喬親王に御目にかかりに小野の里に来たついでに、母を失った小町のことを思い出し、雑草の茂る小町の家に訪問してくれた。

「あっ、道真様」

「御機嫌いかがですか。惟喬親王様の所に伺ったついでに、寄らせていただきました」

凛とした強い眼差しの道真に、小町は自信に溢れた男らしさを感じた。母や恋人を失い、姉も遠くに行ってしまい、悲しみに沈んでいる自分に較べ、小町には道真が、とても輝いて見えた。

「随分と御出世なさり、おめでとう御座います」

「お陰様で、大切な役目を頂戴することが出来ました」

「羨ましいわ」

「小町様は、お姉様が常陸の国に行かれて、今、お一人との事ですが、何か不自由は御座いませんか」

「いいえ。昔からの家来が親切にしてくれていますので」

「私と同じ年に母を失い、その悲しみは如何ばかりと心配しております。私は男ですので、仕事で憂さを紛らせることが出来ますが、女の身である貴女様のことを思うと」

小町は、道真の慰めの言葉に涙が溢れそうになったが、この誠実な男を誘惑してはならないと思った。在原業平らと共に、惟喬親王に伺候する連中と深く交わったなら、また人康親王と同じことになるので、胸は燃えても我慢することにした。また堅物の道真の方も、小町を口説きたいのだが、恋は苦手で、深く言い寄ることが出来なかった。彼の得意は文筆で、太政大臣や、右大臣や惟喬親王の為に、天皇に奏上する上申書などを代作したりしていた。彼には小町の祖父、小野篁に似た学者的なところがあった。

「悩み事がありましたら、遠慮なく言って下さい」

「有難う御座います。でも私は、罪な女ですから、ここでじっとしているのが、一等なのです」

「悪評を恐れてはなりませぬ。私が御守り致します」

小町には信じられぬ言葉であった。生真面目な道真の言葉に小町はのみこまれそうになったが、耐えに耐えた。二人の間は実に微妙な関係にあった。

〇

菊の花が一旦、移ろってから、再び盛りの色を見せる色変わりの美しい十月、小町は左大臣、源融の屋敷に招かれた。源融が、庭の紅葉の色が濃く薄く様々に見える時分を期して、『紅葉の宴』を催したのである。その宴は、親王方始め、有名な歌人たちを招き、徹夜の酒宴を開き、一晩中、酒を飲み、詩歌や管弦の遊びに興じる催しだった。夜がほのぼのと明けて行く頃になって、人々は皆、それぞれに、左大臣、源融の六条河原院の奥ゆかしい風致を称賛する歌を詠んだ。小町は酒に酔った左大臣、源融にからかわれた。

「何時、見ても美しいのう。相変わらず沢山の男たちから言い寄られ、弄んでいるとか」

それに対し、小町はにこやかに笑い返した。その妖艶さは周囲の者の心を動揺させ、小町がどんな歌を詠むのか、興味を沸かせた。小町は歌った。

わたつみの みるめは誰か 刈り果てし

世の人ごとに なしといはする

源融は、この宴に華やかな小町を招待して、成功だったと思った。漢詩に優れた才能のある菅原道真も歌を詠んだ。

秋風に 紅葉みだれて 舞ひにけり

ゆくへ定めぬ 人ぞ恋しき

宴は酒も加わり、沢山の詩歌のやりとりが行われた。人々が皆、詠み終わってからであった。御殿の板敷きの床から一段、下った所にしゃがんで、在原業平が歌った。

塩釜に いつか来にけむ 朝なぎに

釣りする舟は ここに寄らなむ

それは目の前に広がる塩釜の風景を模した庭園の美しさを詠んだ歌であった。まこと六条河原院は、数奇をこらした素晴らしい御殿であった。特に、その庭の景色は、毎日、三十石の海水を汲み入れさせ、魚貝を住まわせ、塩釜の煙を立たせなどして、松島湾の島々を模して造園されており、実に立派なものであった。小町は、かって業平らと陸奥国の旅をした時のことを思い出した。陸奥国への旅。それは危険もあったが、実に楽しく、珍しく、面白い所が沢山あった。左大臣、源融にとっても、業平にとっても、朝廷の統治する六十余国の中で、陸奥国の塩釜と較べられる程、美しい場所は他に無かった。源融や小町と同様、現地に赴いたことのある業平ゆえに、自分は何時の間に塩釜に来たのだろうと、殊更に感慨深く、この庭園の美しさを褒め称える歌が出来たのである。あの塩釜は大地震の被害から、果たして復興出来ているのであろうか。

〇

貞観十七年(八七五年)二月、小町の母方の親戚、文屋康秀が三河国の大掾に任じられた。康秀には既に妻も子供もいたが、その妻も子供も、これからの子供の勉学の為には都での生活が大事だと、一度、暮らしたことのある三河国へ行くのを嫌った。そんなことから康秀は、憂鬱な毎日を過ごしているという独身の小町に、一緒に三河国の田舎見物にでも出かけてみないかと誘った。それに対する小町の返歌はこんなであった。

〈康秀が三河の掾になりて、あがた見にはえ出立たじやと、いひやりける返事によめる〉

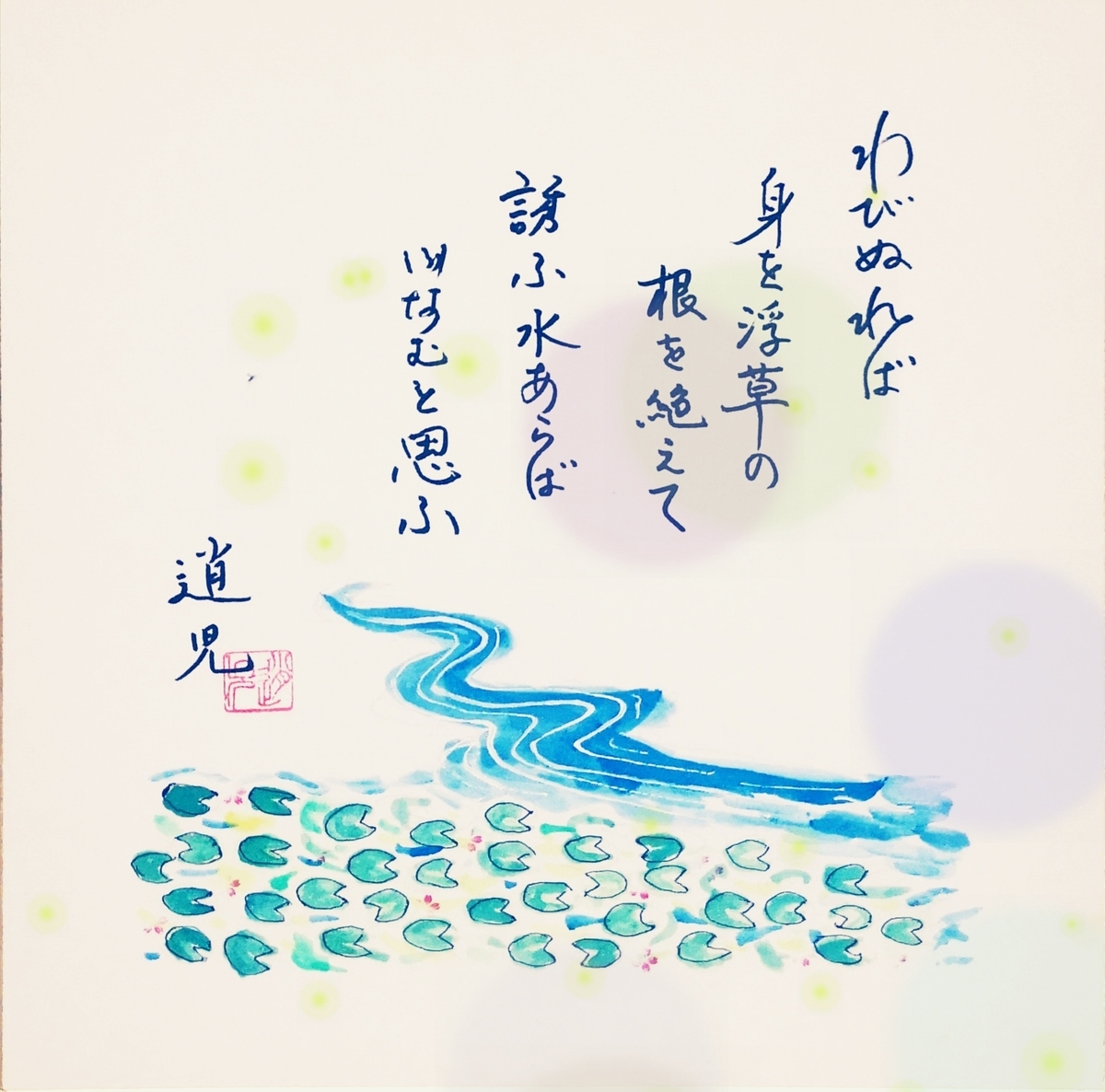

わびぬれば 身を浮草の根を絶えて

誘ふ水あらば いなむと思ふ

その答えは〈世に住み詫びてしまった我が身ですから、浮草の根が切れたようになっております。誘う水がれば、それを頼りに流れて行こうかと思います〉という内容で、康秀の誘いに対して、はっきり行くとは答えず、あやふやな柳に風の答え方であった。この時、小町は三十歳、康秀は五十歳であるから、この時の歌のやり取りは色恋沙汰で無い、歌人同士の冗談であったといえよう。しかしながら、小町が詠んだ歌だけに、戯れで無い、うち捨てられて孤独に生きる女の悲傷が歌の奥に滲み出ていた。文屋康秀は従五位下、紀伊守、文屋益善の息子で、小町の母、文屋秋津の娘とは同族でもあり、この小町の情感に満ちた歌を詠んで、涙を流した。

〇

この文屋康秀について、種々、記したいのであるが、まだまだ小町について書かねばならないので、ここでは地方の大掾などの微官で、一生を不遇のうちに終わった康秀が、清和天皇の女御、高子に召されて、多くの歌人たちと一緒に詠んだ時の歌を披露しておこう。

〈二条の后の春宮の御息所ときこえける時、正月三日、御前に召して、仰せある間に、日の照りながら雪のかしらに降りかかりけるをよませ給ひける〉

春の日の 光にあたる 我なれど

かしらの雪と なるぞわびしき

〈二条の后の春宮の御息所と申しける時に、めどに削り花、挿せりけるを、よませ給ひける〉

花の木に あらざらめども 咲きにけり

ふりにしこのみ なる時もがな

この二首の歌からも分かると思うが、二条の后、高子は、当時、この道のパトロン的存在であったのである。であるから、歌の好きな絶世の美女、高子と美男で情熱家であった在原業平の恋が、あんなにも激烈華麗な『伊勢物語』を生み出した事は当然の帰結と言っても間違いあるまい。

わびぬれば 身を浮草の 根を絶えて 誘ふ水あらば いなむと思ふ