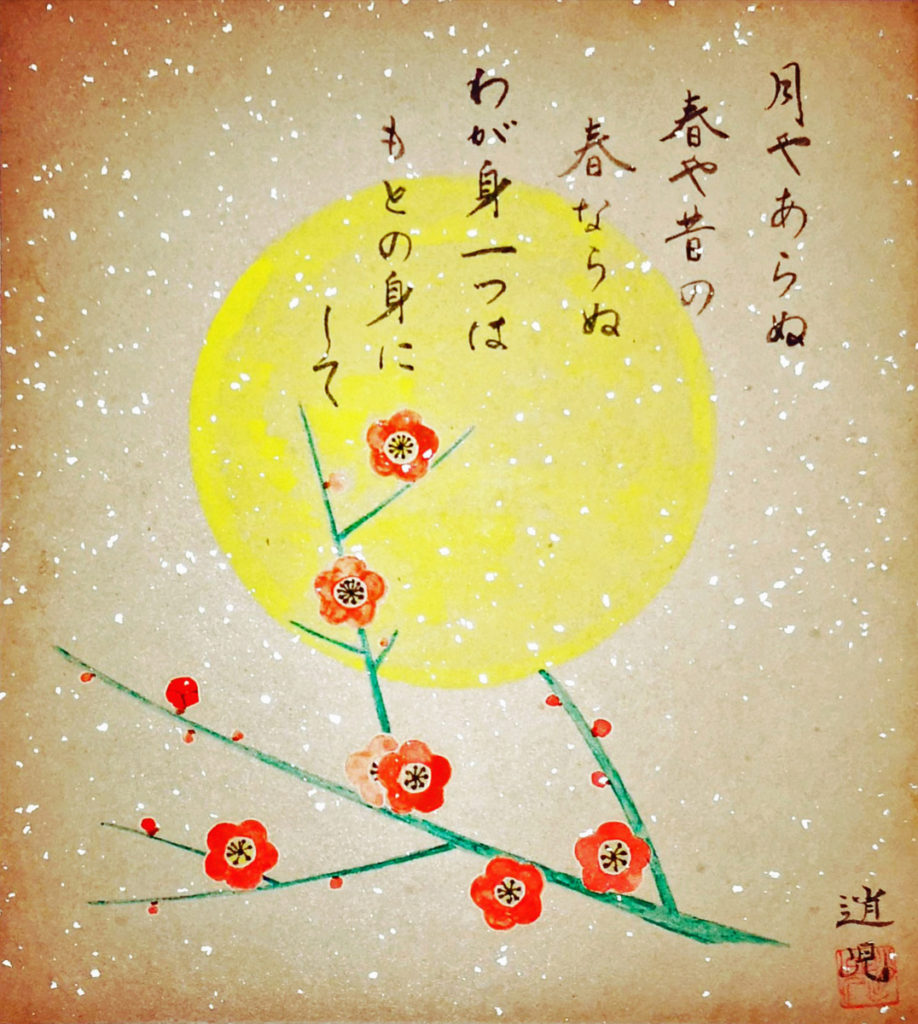

月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ わが身一つは もとの身にして

神泉苑での雨乞い小町に続いての清涼殿での草紙洗い小町のことは、またまた都中の話題となった。そして、小町が在原業平に次ぐ大歌人であることが知れ渡ると、小町は身分が低いのに、常寧殿でも特別扱いになった。その為、小町は常寧殿にいることが息苦しくなり、更衣、在原文子に頼んで、時々、里帰りさせて貰った。そんな小町に多くの男性が求婚しようと近づいて来た。紀友則、紀長谷雄をはじめ、清和天皇に小町は危険だと語った菅原道真までもが、小町のもとへ通ってきた。

君ならで たれにか見せる 梅の花

色をも香をも 知る人ぞ知る

春雨に にほへる色も あかなくに

香さへなつかし 山吹の花

夕されば 野にも山にも 立つ煙

なげきよりこそ 燃えまさりけり

まさに小町に寄せられる恋歌は、降る雨の如くであった。小町は有頂天になった。業平に恋文を送られた高貴なる美女、藤原高子になったような気分になった。小町は男たちからの沢山の恋歌を鑑賞した。そして、その優劣を判定した。かくするうちに小町の歌の才能は更に磨きをかけられた。小野貞樹や伴中庸と交わした歌に無い新しい光が、小町の歌に投影された。男たちは小町に夢中になった。ところが有名になった小町は、その美貌と歌才を盾に、恋慕する男心を適当に弄んだ。彼女は、時々、見せる可憐な佇まいと裏腹に、変幻自在な肉体的技巧を使って、匂い立つような女の魅力を見せ、彼女を取り巻く男たちの強烈な欲望を掻き立てた。その魔性に近い神秘さは刺激的で、まさに妖艶だった。かかる小町に泣いた男は沢山いた。清和天皇、遍昭僧都、安倍貞行、清行の兄弟、藤原基経、菅原道真など。その数を挙げたらきりが無い程であった。反対に素性法師のように、つまみ食された者もいた。ところが、そんな当代随一の美人才女と騒がれている小野小町に、色好み在原業平は不思議にも、食い指一本、触れなかった。うららかな春の日のことであった。小町は母の見舞いに行くと言って、一時、后町を退出し、小野の里へ出かけた。小野の里は梅の花でいっぱいだった。小町は余りもの美しさに浮かれて、梅林の中を散歩した。その梅林のなかで、小町は計らずしも、天下無双の美男と噂の在原業平に出くわした。業平は小町の姉、寵子と会って、その母、妙子を見舞って来たばかりであった。業平は照れ臭かったので、擦れ違う時、簡単に挨拶しただけで、小町に口を利きもしなかった。歌心のある小町は、業平が色好みで、歌が上手であることを知っていたから、この機会に、その風流心を試してみようと、梅の花の少し盛りを過ぎた枝を折り取って、歌を添え、それを小童に持たせ、業平に送った。

くれなひに 匂ふはいづら 白雪の

枝もたわわに 降るかとも見ゆ

それは〈白梅の花が衰えると、薄紅に美しく香るというが、その色は一体、どうしたのでしょう。こうして私がとやかく言い寄っても、その理想の色は、まるで白雪が、枝もたわむ程に降り積もったように、ただ白く見えるだけで、一向に現れませんが〉という意味合いの、男の色好みは何処にあるのかを訊ねた歌であった。業平は、その梅の花に添えて、紅という言葉を用い、男の情趣の色づきの程を求めて来た小町の真意を知りながらも、そらっとぼけて、何も気づかぬふりをして、次のように返歌した。

くれなひに 匂ふがうえの 白雪は

折りける人の 袖かとぞみる

それは〈内は紅に色づいているものであるが、その上を白い雪が覆っているように白く咲いている白梅の姿は、梅の枝を折り取って贈って下された貴女の桜重ねの袖口の色合いのように、表は白、裏は紅といった美しさを含んでいます。それは貴女自身の心のうちにあるものと、同じではないでしょうか〉といった、軽くいなした返歌であった。小町は、業平の当意即妙の歌に感動した。

〇

その翌日、小野の里に中納言、源融がやって来た。小町は姉、寵子と一緒に母の看病をしていたのであるが、源融の来訪とあって緊張した。母、妙子は源融を見るなり、微笑して中納言を迎えた。

「お久しぶりで御座います。こんなむさ苦しい所まで、お越しいただき有難う御座います」

「うん。業平の奴が、小野の里の梅が美しいと言うものだから、やって来た。ついでに妙子殿がいかがしているかと、お寄りした」

「それはそれは、ご足労をお掛けして申し訳ありません。何時も、小町がお世話になっております」

「なあに、私は何もしていない。祖父、篁殿の才能を引き継がれた娘子の力量は見事なものじゃ」

中納言、源融は良実の妻、妙子と久しぶりに世間話をした。小野家の庭には紅梅、白梅が今を盛りに咲いていた。しばらくして源融が小町に言った。

「小町。私のような物見遊山に来た者の相手をして、お母様はお疲れであろう。少しお休みになっていただいたらどうだ」

「そうですね」

小町は源融の言葉に甘えて、母を奥の部屋に引っ込めた。それから源融と種々、語った。馥郁たる花の香りを受けながら源融が言った。

「実は今日、訪ねて来たのは、他にもお願いしたいことがあって来たのじゃ。今のうちにしておきたいことが有るのじゃ」

「それは何で御座いましょう?」

すると源融は小町を見詰め、依頼したいことを伝えた。

「それは、堅苦しい私の書いた漢文の物語を、業平の『悲恋業平集』や『東下り業平集』のように、男女が手軽に読める仮名文に変更したいのじゃ」

「そんな難しい仕事が私に出来るでしょうか」

「出来るとも」

「でも、宮中に、お仕えしていたのでは、その作業は難しいです。人に気づかれない所で作業せねばなりません」

源融は小町の言うことは最もだと思った。源融は考えた挙げ句、後日、在原文子に小町に暇を与えるよう依頼することにした。源融は、自分の漢文で書いた物語『竹取物語』の内容を小町に説明した。それは天智朝の物語で、女主人公、かぐや姫の物語であった。かぐや姫の創作の対象は美麗な歌人、額田王と小野小町を混合させた仮像であり、かぐや姫をめぐる男たちは、大友皇子、藤原不比等、阿部御主人、大伴御行、石上朝臣麻呂等の仮像であると話した。そして物語の本質は、事実を伝えるもので無く、美しい天女が月の世界から、この地上の世界に送られて来て、地上の人々と交流し、再び月の世界へ帰って行く夢物語で、小町にまとめてもらえれば、業平の作品以上の人気になるであろうと力説した。小町は目を少年のように輝かせて語る源融の話を聞いて、一つ協力して上げようと思った。その小町の同意を得ると源融は喜び勇んで、梅の花咲く小野の里から帰って行った。