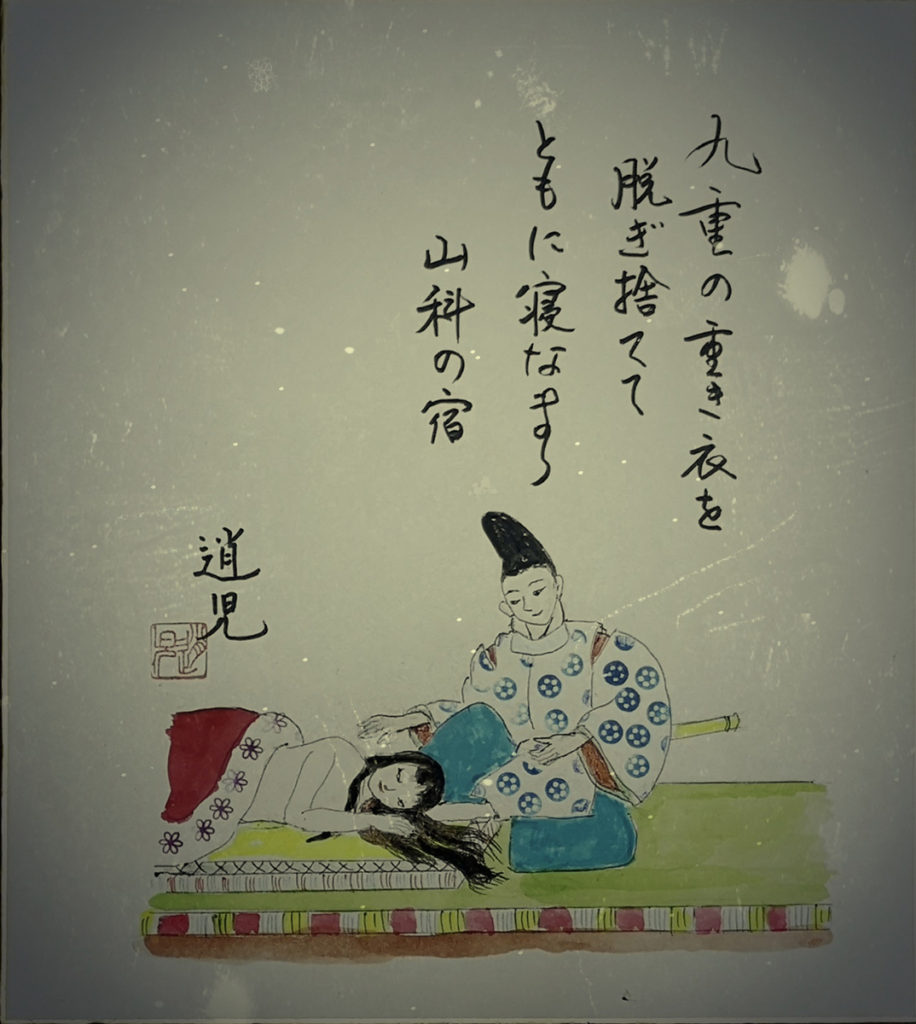

九重の 重き衣を 脱ぎ捨てて ともに寝なまし 山科の宿

応天門事件のような恐ろしい事件があっても、小野小町は尚、在原文子と共に宮廷生活を続けた。そこで学べるあらゆることが、小町にとって滋養となった。特に雨乞いの勅命を成功させた事は、小町に自信を持たせ、清和天皇を取り囲む藤原氏や源氏の女御、更衣たちの嫉妬するところとなった。そして年下の清和天皇も小町に魅かれ、その心の内を、年上の菅原道真に告げたりした。

「あの美しい小町を更衣にすることは出来ないだろうか」

それを聞いて道真は驚いた。慌てて手を横に振って反対した。

「滅相もありません。そのようなことを申されてはなりません」

「何故じゃ?」

「ご身分が違い過ぎます。それに小町は神霊力の強い神秘的な女人です。如何に帝といえども、男を寄せ付けません。お諦め下さい」

道真は、小町を更衣にすることを禁じる忠告をきっぱりと明言した。清和天皇は道真の厳しい顔つきを見て、落胆した。ところが当の小町は、そんな話が持ち上がっていることなど露知らず、和歌や漢詩に励んだり、在原業平と高子との噂話などを面白がって聞いていた。また隠岐に流された恋人、伴中庸のことを思い出したりした。だが小町は応天門事件で配流された伴中庸のことを、可哀想にと同情しても、今や時が過ぎれば、隠岐の国まで、追いかけて行く気になどなれなかった。それを恨んでか、伴中庸は、息子、元孫、叔孫の幼稚を憐れんでの召還の使者に、小野小町への手紙を託した。その手紙を小町は后町にて受け取った。

小町様。

私は残念でなりません。私たち親子は、放火犯人ではありません。放火犯人に仕立て上げられたのです。このような無実の罪により、貴女と離れ離れになることは、泣いても泣き切れません。では応天門に放火をさせたのは誰でしょう。私は、その犯人は右大臣、藤原良相殿だと思っております。藤原良相殿は父、善男を騙したのです。良相殿の政治的野心は、父以上のものでありました。彼は自分の兄の太政大臣、藤原良房殿が病気中なので、その兄の位を狙ったのです。もし兄の良房が亡くなった場合、次の太政大臣になるのは誰か。それは左大臣、源信殿だと誰もが思うことです。良相殿も当然、そう考えたのです。そこで良相殿は、源信殿を早急に官職から退けることを計画したのです。良相殿は、私の父、善男をして、源信一派が反逆を謀っている旨を告発させたのです。愚かな父は、良相殿が太政大臣になったなら、左大臣にしてもらえると信じ、急激に良相殿と親密になり、源信一派に圧力を加える先頭に立ったのです。右大臣、良相殿は源信殿を陥れる為に、応天門に火を放ったのです。そして、父、善男に、応天門の放火は、源信殿の仕業であると告発させたのです。しかし、その良相殿の策略は失敗しました。狡猾な太政大臣、藤原良房殿はことの真相を見抜いていたのです。太政大臣、良房殿は病気の自分を見捨て、弟、良相殿の腹心として活躍し始めた私の父、善男に警戒の目を放っていたのです。太政大臣、良房殿は、この弟たちの禍の根を、今のうちにえぐり取るべきだと考えていたのでしょう。一気に事を決すべく動いたのです。良房殿はこの際、源信殿、伴善男、そして自分の弟、良相殿まで、打ちのめすべきだと考えたのです。彼は初め、弟、良相殿と父、善男が、源信殿を追い落とすのを、素知らぬ顔で眺めていました。そして、いよいよ源信殿が追い詰められると、かっての自分の腹心であった私の父、善男を見捨て、弱り果てた源信殿を救ったのです。私の父は、ここに於いて、良相殿に走ったが故に、太政大臣、良房殿に睨まれ、良房殿の思う壺に落ち込む運命となったのです。考えてみれば、あの頃、太政大臣、良房殿が一番、心配していたのは、彼の弟、良相殿が、良房殿の養嗣子、基経殿が次の政権を引き継ぐことを妨げるのでないかということだったのです。何故なら良相殿の娘、多美子様が、清和天皇の寵愛する后となっていたからです。清和天皇を閨房のことに忙殺せしめ、政治的に痴呆化することは、太政大臣の地位を安定させておくには良策でありはしましたが、清和天皇が大人になり、他姫に目もくれず、良相殿の娘、多美子様をひたすら寵愛するに至っては、最早、清和天皇は注意を要する存在となったのです。現在、良房殿には基経殿が、良相殿には常行殿が共に参議として同格の後継者としておりますが、良房殿は女の力が男に及ぼす力が、如何に偉大であるか知っているのです。彼は良相殿の娘、多美子様が、清和天皇の皇子を産むことによって、良相殿が、自分を押しのけて、息子、常行殿と政権を掌握することを恐れたのです。そして、弟、良相殿を倒すには、良相殿と深く結ばれていた私の父、善男をまず利用し、その勢力を潰すことだったのです。良房殿は自ら手を下すことを避け、父に対する憤怒やる方ない源氏一門を上手に利用したのです。彼は源勤の家来の大宅鷹取が、娘を殺され、その犯人を深く恨んでいることを知り、人をして、その犯人は伴善男の家来、生江恒山と卜部田主であると、鷹取親子に教えたのです。源氏一門は、この時とばかり、我が家の家来、生江恒山を拷問したのです。そして恒山が応天門の放火は伴善男だと言いもしないのに、そう白状したと上奏したのです。何故、私の父、善男が、先祖の大伴氏が建立した応天門を焼いたりしましょうか。目には目を歯には歯をの譬え通り、報復は報復を生み、私たち親子は、身に覚えのない罪を着せられ、その巻き添えを食ってしまったのです。そして良房殿は、事件をうまく利用して、他氏排斥にも成功し、完全に政治的実権を手に入れたのです。馬鹿らしい話ではありませんか。私の父は策に溺れ、自分で一族を破滅に導いたのです。父を抱き込もうとした藤原良相殿こそ、放火犯人なのに、何の処罰も下らず、娘、多美子様が清和天皇の皇子を産むことを、ただ待ち望む身分でいられるというのは、果たして良いことでしょうか。噂によれば、貴女様は在原行平殿の娘、文子様と御一緒に、宮仕えされておられるということですが、もし清和天皇に御奉仕するような機会がありましたなら、その時こそ、事件の真実を語り、私たち一門の恨みを晴らして下さい。貴女様の御健康と御活躍を心よりお祈り申し上げます。

隠岐の浜辺より 伴中庸

小町は伴中庸の長文の手紙を手にして、応天門事件の真相を知った。だが、あの、応天門の火災のあった日の夕刻、伴中庸が、何故、逢引の場所に来るという便りを寄越しながら、深更になっても現れなかったのかという疑問は、小町の脳中から消えることは無かった。そして、太政大臣、藤原良房を恐ろしい男だと思った。彼は八月十九日、清和天皇に己れ藤原良房を摂政とする宣旨を下させたかと思うと、年末十二月には、養嗣子、基経を参議から七人の先任者を越えて中納言に、その妹、高子を清和天皇の女御に、更には基経の異母妹を妻にした藤原氏宗を左近衛大将に昇進させるなど、好き勝手な政治を行った。また世間の批判を躱す為に、右大臣、藤原良相の息子、常行を右近衛大将に任命した。まさに良房は絶頂の極みに立った。小町は、そんな政治の渦に病葉のように巻き込まれて行った恋人、伴中庸のことを不憫に思った。

〇

このような藤原氏の専横に在原業平は少なからず不満を感じていた。しかし、それを妬んだりしてはならないと思った。時々、姪の更衣、在原文子の所に伺候し、文子や小町に会って、和歌を楽しんだ。ところが小町の姉、寵子のようなことを言う女がいると、矢張り、藤原氏に対し、怨嗟を覚えずにはいられなかった。寵子が業平に言ったというのはこうだ。

「世はまさに藤原一門の為の世の中です。藤原氏の前に於いては、如何なる立派な家柄の人でも、吹く風に草木がなびくように逆らうことは出来ません。この世に於いて、人は藤原一門の者でなければ、人で無いのと同じです。藤原氏に逆らっては損です。藤原氏の悪事を目にとめ心に思っても、口に出して言ってはならない世の中です。この世に於いて安楽な時を過ごそうと思うなら、兎に角、藤原一門に関係を持つことです。私は今、藤原有陰様との恋の途上にあります。そして雷が落ちても裂かれない程、堅く結ばれております。私と有陰様の愛し合う心は、まさに偕老同穴の愛に貫かれております。父、良実は藤原一門を恨んで死去して行きましたが、私は藤原一門の恋人の為に生きて行きます。業平様。私のことは、もう無かったことと、お諦め下さい」

業平は寵子にふられて落胆はしなかったが、彼女のような純情可憐であった心までも、その横暴な遣り口をして、藤原権力が蝕み始めたのかと思うと、腹立たしかった。業平は、もうこうなっては兎にも角にも、藤原氏に反抗しても仕方ないと思った。そして自分だけの快楽追及に専念すべきと感じた。しかし多くの女たちは、かって愛して来た妻や寵子のように、皆、年老い始めた業平のもとから、心変わりして去って行った。淋しい一人暮らしの中で、業平は、そんな女たちへの歌を詠んだ。

長からぬ 命のほどに忘るるは

いかに短き 心なるらむ

それは夢のように短い生涯の契りを直ぐに忘れて、余所へ移る女心の薄情を、何とも思いやりの無いものであるかと嘆く、哀れな男心を詠んだものであった。そんな業平の和歌は、相も変わらず、世にもてはやされ、業平を貴族社会の理想像として、益々、王朝人の夢に変幻させて行った。政治を切り捨てたところに成立する恋と逸楽の日々。それはまさに王朝の貴人たちにとって、総てを忘れさせてくれる夢物語であった。中納言、源融は、そんな歌物語に熱中してやまない友人、業平に、『続日本後記』の編者、伴善男が、応天門焼亡事件にふれて伊豆に流され、その完成が遅延しているので、編集の援助を求めて来たが、業平は、それを断った。業平にとって、この世の一切、総てが他人の為で無く、自分の為に存在するものであると思えたからであった。小町にとっても、あの雨乞い以来、自分の人気が高まり、多くの人に好かれ、この世が自分の為に存在するもののように思われた。一方、小町は多くの人たちから歌を求められ、ちやほやされ、后町の仲間と『后町和歌集』なるものを発表した。

九重の 重き衣を 脱ぎ捨てて

ともに寝なまし 山科の宿

恋ふ人の 燃ゆる思ひを 知りたれど

読み人知らず 我 いかにせむ

それが宮中の女房、命婦、女官をはじめとする女性たちの好評を得て、巷にも流れ、小町の華やかさと歌才は一段と輝きを増した。